JPDA学生賞2025

ワークショップ -9〈沖縄県立芸術大学〉

2025.6.11(水)JPDA学生コンペ委員

6月11日、沖縄県立芸術大学のデザイン専攻2年生11名の皆さんを対象に、オンラインでワークショップを開催しました。JPDA理事でもある、准教授の笹原先生にはオンラインで目や手が届かない部分、大いにご協力いただきました。

講師陣がいる関西が、ジメジメ梅雨真っ只中であったのに対し、沖縄は梅雨が明け、窓から日差しが燦々と降りそそいでいる様子が画面越しに伺えます。なんと羨ましい。

はじめに、JPDAと学生賞の概要を説明し、3名の講師の自己紹介を行いました。

オンラインでの開催で、直接面と向かってお話しができない分、普段の仕事内容や、パッケージデザインの仕事を志した理由やきっかけ等、丁寧に自己紹介させていただきました。

その後、過去の受賞作品を事例に、評価を受けたポイントを解説しました。学生賞のインスタアカウントを紹介すると、瞬く間にフォロー数が増え、学生賞に対してのモチベーションの高さが伺えます。

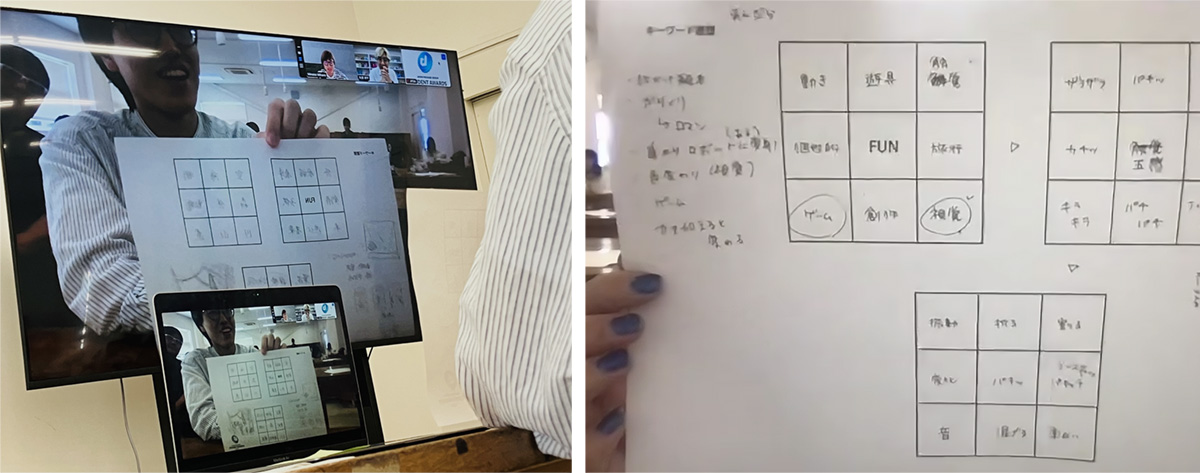

いよいよ、ワークショップに取り組みます。今年のテーマである『FUN』からマンダラートを用いて、キーワード出し・ストーリー作りをします。

『FUN』の周りのマスをキーワードで埋め、その中から特に気になるワードを選び、またそのワードの周りを埋め、『FUN』の世界をどんどん広げます。そして、出揃ったワード同士を掛け合わせて、アイデアの素となるストーリーを作ります。

途中、ストーリー作りで手の動きが鈍る学生さんが出始めたこともあり、笹原先生の提案で講師が画面越しに学生さんのマンダラートを見て、発想の広げかたのアドバイスや自分なりの進め方を伝えることに。

3名にマンダラートを見せていただきましたが、ちょっとしたきっかけや、視点を変えることですぐにストーリーが生まれそうな状態です。講師陣からは、思わず苦笑してしまうようなものから、アドリブと思えないような素敵なアイデアまで数多の意見が飛び出します。アイデアの量と、恥を省みずとにかく発言してみる勇気の重要性が伝わったのではないでしょうか。

そこからは、3人・4人・4人のグループに分かれて、グループワークに移ります。先ほど各自で考えてもらったストーリーを持ち寄り、意見交換することで、アイデアを尖らせていくフェーズです。どの学校でもこの時間になると自然と会話が弾み、和やかでにぎやかな雰囲気が生まれますが、沖縄県立芸術大学でもその様子が画面越しにしっかりと伝わってきました。中には立ち上がって身振り手振りを交えながら熱心にやりとりする学生さんの姿もあり、ひときわ印象的でした。

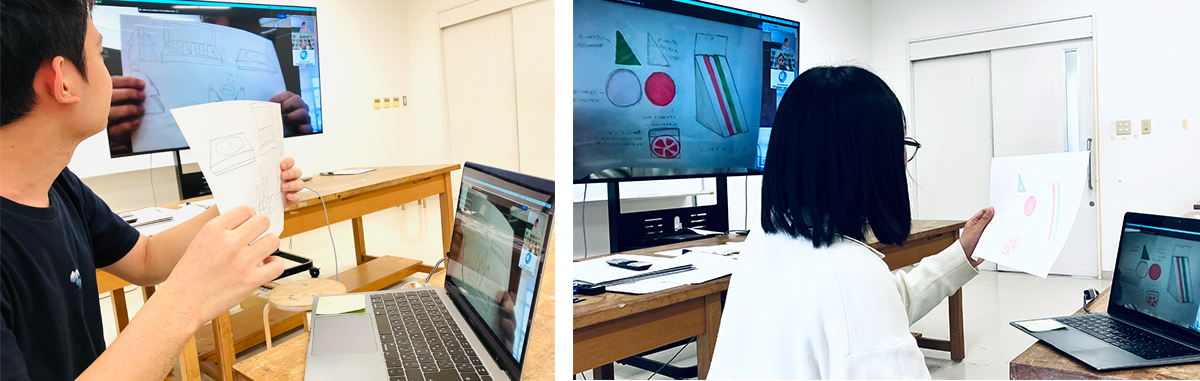

意見交換が終わると、いよいよパッケージデザインをスケッチしていきます。

この時点でもまだアイデアに迷いが見られる学生さんには、笹原先生の呼びかけで再び画面の前まで出てきてもらい、講師陣からアドバイス。

せっかくの素敵なアイデアの種が、パッケージでなくプロダクトのアイデアになってしまっていたので、どうすればこの発想を活かしながらパッケージデザインへ繋げられるかを、ああでもないこうでもないと、講師と学生と笹原先生、一同で話し合います。

こういうシーンなら、こういうターゲットなら、こういう素材なら。現実にある製品パッケージも例に出しつつ、いろんな切り口から考えることでさらに奥深く、デザインの可能性を探っていきました。

スケッチは、また個人ワークに戻ります。皆さん先ほどの意見交換の時とは打って変わり、静かに集中して黙々とペンを走らせます。イラストスケッチ、アイデアのタイトル、解説文を、1枚の用紙にまとめていきます。「出来上がらなくても大丈夫」「これはアイデアの出し方の練習です」講師陣の励ましを受けて、いよいよ発表へ向けてラストスパートです。

最後に、ひとりずつのプレゼンテーション。

画面に映る用紙の位置や大きさ、発表の声のボリュームなど、オンラインならではのポイントにも皆さんしっかり対応されていて、私たち講師陣にもちゃんと伝わるスムーズな発表。今までにありそうでなかったアイデア、今すぐにでも実現しそうなアイデア、少し形状を工夫すればもっと良いパッケージへ昇華しそうなアイデア。皆さん自由な発想でそれぞれの『FUN』を表現してくださり、とても盛り上がった講評時間となりました。

終了後は、カメラ越しに記念撮影。遠隔での開催ということで取り組みにくい場面もあったかとは思いますが、笹原先生の手厚いサポート、そして学生の皆さんの高いモチベーションに支えられ、オンラインとは思えないほど充実したワークショップとなりました。

今年も学生賞のご応募を心待ちにしています。

沖縄県立芸術大学デザイン専攻の皆さん、ご協力ありがとうございました!

(JPDAメンバー 三原・福田・矢部)